我が家のタニタの体重計によると、わたしの体内年齢は36歳だそうです。

まだまだいける! 調子にのって、3月からスタッフの一員になりました。よろしくお願いします。

ほんとうは62歳で、もう、いっぱいいっぱい。担当は広報や生活相談、事務……。

覚えることが山ほどあって、他のスタッフに何度も同じ質問をしてしまいます。

土曜日の都庁下での相談会が終わるとヘトヘトです。

こんなおっちゃんを新人として迎え入れてくれる〈もやい〉はふところが深い。

親切な仲間に助けられながら、なんとかやっています。

お坊さんたちと出会って

2年前まで新聞記者でした。ストレスに満ちた仕事です。

特ダネを書け。早く、正確に書け。もっともっと質の高い記事を書け。

たとえ上司に言われなくても、自分に言い続けた37年間。髪はすっかり白くなりました。

そんな日々のなかで、人生観を変える出会いがありました。

宗教を担当し、すばらしい神父や牧師、僧侶らに奥の深い話をうかがうことになったのです。

2000年代に入って、貧困や自死の問題に向き合うお坊さんが次々と現れ始めました。

〈もやい〉の設立が2001年ですから、その現象は偶然ではないはずです。

社会の痛みに敏感な人たちがあちこちで動き始めたのでしょう。

自分の携帯番号を公開し、「死にたい」という相談電話に24時間応じるお坊さんがいます。

「大丈夫、あなたとはもう友だちですよ」。目の前でのやりとりに圧倒されました。

お金が底をついた人を何か月でも泊めてあげる駆け込み寺もあります。

このお坊さんは、理由を一切聞かずに「ゆっくり休んでいきなさい」と笑っている。

「聞かないすごみ」を知りました。

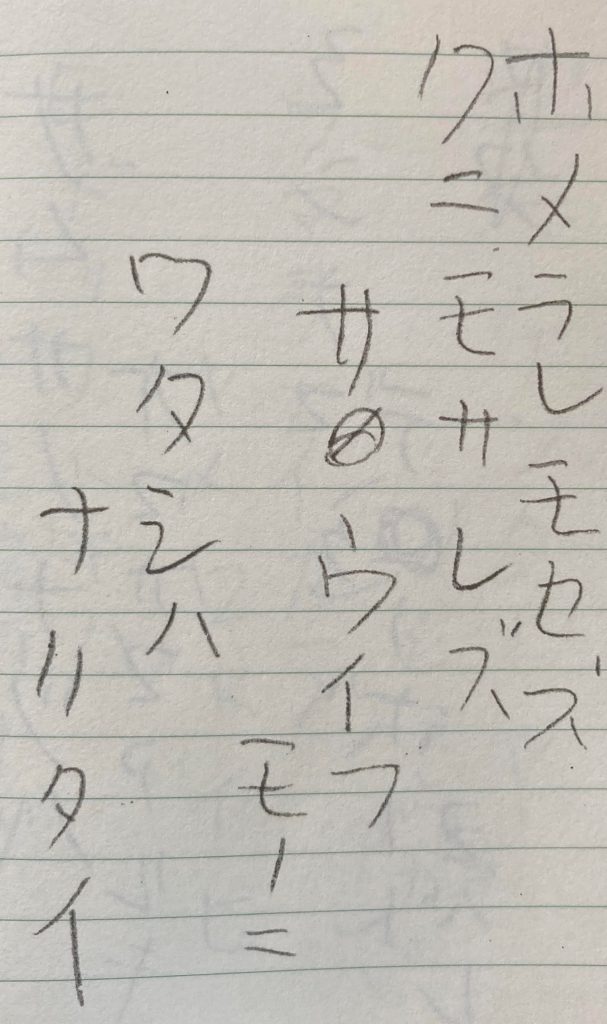

腹のすわった姿は、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を連想させます。

「アラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニ」を体現しているようです。

そんなことは、とてもまねできません。

賢治自身、「サウイフモノニワタシハナリタイ」と書いています。

あれは作品ではなく、ひとりごと。祈りのような、ひそかな願いの告白です。

さきほど挙げたスーパーマンのように見えるお坊さんたちも、

よく話を聞いてみると、じつは「オロオロアルキ」ながら模索していました。

うねり生むNPOの魅力

そういう生き方へのあこがれが根っこにあって、記者をやめるとき、

ごく自然に〈もやい〉でボランティアをしてみようと思い立ちました。

宗教者の活動を通じて貧困や自死というテーマを意識したころから、

横目で〈もやい〉の活動は見ています。

ボランティアや寄付者が少しずつ力を持ち寄ることで大きなうねりを生み出すNPO。

慈善団体ではなく、社会を変えていくことを掲げているところがいいですね。

退職したわたしには時間があり、〈もやい〉は人手が足りない。

参加する理由はそれだけで十分でした。求道(ぐどう)でも自分探しでもありません。

わたしにとっての意味? それはひとまず棚上げしました。スタッフになったいまも同じです。

ひとつだけ変化があるとすれば、

以前は「とりあえずやってみるか」という反応(response)でしたが、

「じっくりやってみなければ」という責任(responsibility)が芽生えてきたような気が……。

というようなことを、たとえば都庁下で配る重い食料品を運びながら、おっちゃんは思っています。

とりあえず、腰を痛めないように気をつけなければ。

みなさん、どうか優しくしてやってください。(磯村)

「永吉謙一」という筆名で新聞の歌壇欄に投稿しています。

入選はせいぜい年に1、2首。